この記事は、育休明けに向けて“いまからできる準備”を時系列にまとめ、ワーママ目線で「家・子・仕事」をムリなく回す具体策を詰め込みました。

※制度や支援は自治体・勤務先で異なります。最終確認は各窓口へ。本文は2025年9月時点の公表情報をもとに構成しています。

この記事でわかること

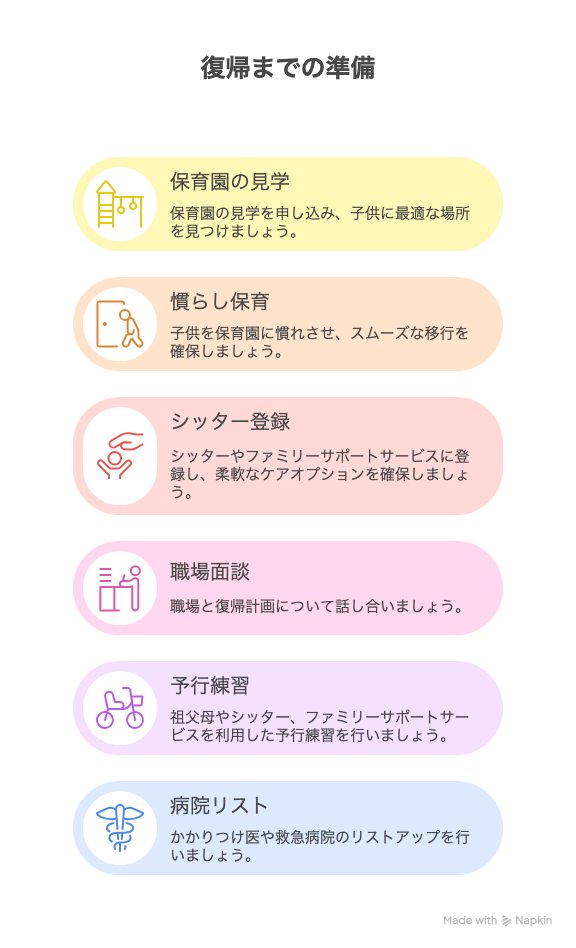

- 復帰までのロードマップ(8週間前から復帰初月までの流れ)

- 保育園や慣らし保育・病児保育の事前手続き

- 家事と育児の時短設計(前夜仕込み・作り置き・分担の工夫)

- 上司面談で使える希望条件シートやメール文例

- さらに緊急時のバックアップ体制と“連絡テンプレ”

- 2025年の制度アップデートの要点(育児介護休業法の改正や児童手当の拡充など)

産休明け職場復帰するための準備

スムーズな職場復帰に最低限必要なのは、育児・子どもに関する準備、生活スケジュールの再構築、復帰後の連携やサポートに関してです。

具体的に解説していきます。

8週間〜6週間前:情報集めと保育園申し込み

職場復帰で最も重要なのが、子どもの預け先です。

フルタイムでもパートタイムでも、仕事の時間中に預かってもらえる保育園の確保が必要です。

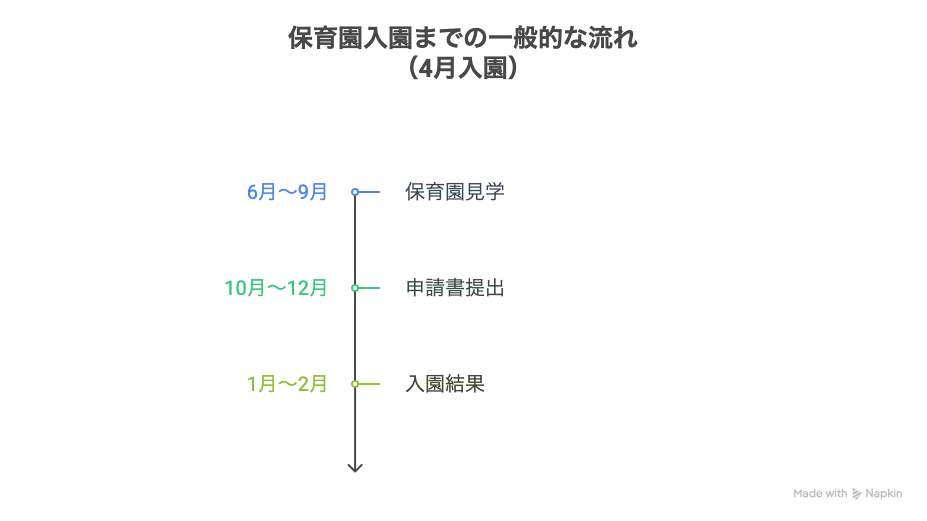

4月に保育園に入れたいという場合の一般的なスケジュールは、6月〜9月ごろに希望する保育園の見学、10月〜12月ごろに申し込み申請手続き、1月〜2月ごろに入園可否や入園場所の発表という流れです。

学期内の途中で入園する場合は、入園したい月の1〜3ヶ月前に手続きをする自治体が多いようです。

入園する保育園が決まったら、実際の保育開始前に「慣らし保育」を行います。

慣らし保育のスケジュールを園に確認し、期間の目安(通常は1〜2週間、初日は1〜2時間からの短時間スタート)を把握しておきましょう。

保育園入園に関して準備しておくと良いこと

送り迎えなどの分担、緊急時のお迎えは事前に考えておくと良いでしょう。保育園によってはお迎えできる保護者を事前に登録する場合も増えています。

両親がお迎えに行けない場合、頼れる人はいるかを検討し、事前に相談、登録しておくことも重要です。

子どもには体調不良がつきものです。一般的な保育園では、発熱時や嘔吐下痢などの体調不良が見られた場合は預かってもらうことができません。

仕事を休めるのであれば問題ないですが、どうしても出勤しなければならない場合もあると思います。急な体調不良でもすぐに対応できるよう準備が必要です。

例えば、病児・病後児保育の登録や、預け先の選定を進め、地域によっては必要となる事前面談や医師連絡票の有無を確かめておきましょう。シッターの派遣サービスでは、病児保育に対応している方もいますので、シッターサービスに登録し、事前面談を済ませておくと安心です。

全国対応の登録制のシッターサービス

- キッズライン:https://kidsline.me

シッター料に使える3,000円OFFクーポンをプレゼント!

クーポンコード【kids_3518221228】 - ポピンズシッター:https://smartsitter.jp

- ジャパンベビーシッターサービス:https://jbs-mom.co.jp/

こちらの事業者は東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり時の保育料の助成)にも対応している事業者です(詳細はこちら:https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/bs/itijiazukarijigyoushalist)

体調不良の対応に関しては、かかりつけ小児科と救急外来の候補を洗い出し、夜間や休日の連絡方法もメモしておくと安心です。

誰でも病院に連れて行けるよう、保険証・医療証・母子手帳・お薬手帳の場所は家族間で情報共有しておきましょう。

復帰後に、祖父母やシッター、ファミサポの利用を考えている場合は、連絡体制を早めに作り、少なくとも1回は“予行練習”をしておくと当日の不安がぐっと減ります。

職場に関しては、上司には復帰日、勤務形態の案、通勤のみか在宅も可かといった論点で、復帰前に面談を打診し調整しておきましょう。

子育ては1人でするものではありません。自分の会社だけでなく、パートナーの会社でも勤務形態や通勤時間の調整、緊急時の対応について相談してもらうと安心です。

5〜4週間前:家・仕事の仕組みづくり

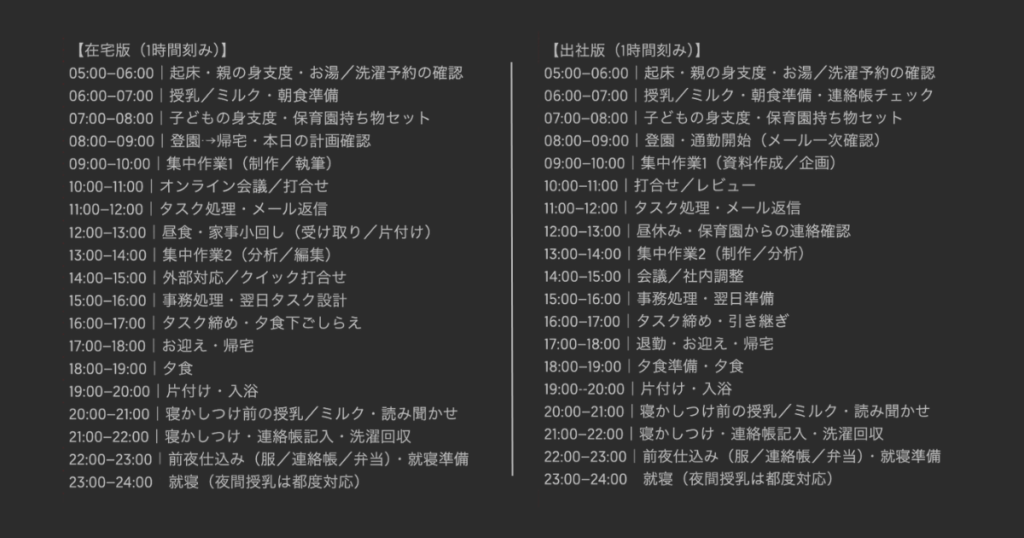

1日のタイムスケジュールを「出社版」と「在宅版」で作り分け、30分刻みで大枠を固定します。

パートナーと週15分のミーティングをする時間をとり、家事分担は平日の基本ルールと“例外時の代替案”をセットで合意しておくと揉めにくくなります。

保育園に通い出したら、着替えのストックを常に2〜3セット用意し、週末にシーツなどを持ち帰り、週明けに持参するというサイクルになります。持ち物は洗い替えと予備を含めてセット化して保管しておくと便利です。

また、仕事に関しては、会社PCや社内アカウントの復帰準備(パスワード再設定や二段階認証の再登録)もこの時期に片付けておくとスムーズです。

復帰したら、前夜に15分の仕込みとして、服・おむつ・連絡帳・翌日の食事の仕込みをルーティン化すると朝の混乱が激減します。

3〜2週間前:食事・生活サイクルの整え

園の食事方法に合わせて哺乳瓶とミルクの量やペースを練習し、搾乳と冷凍母乳の運用はラベリングと園提出のルールを確認して整えます。

場合によっては、卒乳に向けた準備なども進めていくのも良いでしょう。卒乳は、自治体などで卒乳講座が行われていたり、子育て支援センターなどの母乳相談などを活用することで、母子共にストレスなく進めることができます。

離乳食の進み具合と園の方針(開始時期や段階、アレルギー対応)もすり合わせておきましょう。保育園ごとに食材リストが用意されているので、まだ食べたことがない食材に関してはできる限り復職前に食べさせておくとスムーズです。

入園する年齢によって異なりますが、保育園では集団生活となります。食事やお昼寝、睡眠の時間などは、可能な範囲で復帰後の生活サイクルに少しずつ寄せていき、起床時刻を数日ごとに15分ずつ前倒しして無理なく移行してみましょう。

1週間前〜(慣らし保育)前日:最終チェック

保育園の入園に必要なものの準備を完了させましょう。

持ち物は原則記名となるので、書き漏れなどがないように注意します。名札の縫い付けが必要な場合もありますので円の指示にしたがって準備を進めましょう。

オムツのサブスクやファミサポなど、申し込みが必要なサービスがあれば手続きが完了しているか最終確認をします。

慣らし保育の持ち物は、前日までにセットし、当日は持っていくだけにしておくとスムーズです。

職場復帰にあたって、上司やチームと初週の時短退勤や在宅希望などを最終共有しておきましょう。

病気で欠席や遅刻をする場合のメール定型文はスマホの辞書に登録し、いざという時に数秒で送れる状態にしておくと心の余裕が生まれます。

保育園まわりの準備|書類・サポート体制について

慣らし保育のポイント

慣らしの初日は1〜2時間から始め、慣れてきたら半日、やがて1日へと段階的に伸ばします。具体的なスケジュールは保育園ごとに異なるので、各保育園と相談して決定します。

慣らし保育がスタートする前に、自宅でも同じ時刻に離乳食や昼寝の練習をしておくと園生活への移行がスムーズです。

また、子どもにとって、保育園の通園は初めての「親と長時間離れる経験」となります。普段から“予告して離れる”練習をしておくと、お互いの不安が和らぐ場合があるので余裕があればやってみてください。

保育園での集団生活は、感染症の影響を防ぎきれず、風邪など体調不良になりやすいです。また、保育園で過ごすこと自体もストレスとなり、慣らし保育の期間中に体調を崩すお子さんも多くいます。

最初の2週間は発熱などで欠席する可能性を見込み、仕事も敢えて“余白”を残すと無理がありません。

書類・物品の事前チェック

健康診断票やアレルギー関連書類、緊急連絡先、与薬依頼の手続きは早めに準備します。家族間での情報共有も忘れずに行いましょう。

連絡帳アプリの初期設定では、写真のアップロード可否や共有範囲も確認しておきましょう。

持ち物は、おむつの記名スタンプ、ガーゼ、マグ、食事用エプロン、口拭き、着替え2〜3セットなど、園指定の内容を2セット体制で用意しておくと朝の入れ替えが楽になります。

バックアップ保育

病児・病後児保育は登録制の施設が多く、事前面談や診断書の要否、利用条件をチェックしておきます。シッターサービスを頼む場合も事前に登録し、依頼予定のシッターとの面談が必要な場合があります。

一時預かりは園の空き枠と予約ルール(前月の何日から予約開始か等)を把握して、必要な日に確実に使えるように準備しましょう。

家事・育児の時短設計(前夜仕込み×作り置き×家電)

前夜15分の“仕込み”

家族全員の翌日の服と持ち物は玄関手前に集約し、保育園バッグは連絡帳・おむつ・着替え予備を袋ごと入れ替える方式にすると準備が一動作で済みます。

朝は「ゴミ出し・冷蔵庫への移し替え・連絡帳チェック」の三つを必須タスクとして紙やNotionに固定し、誰が見ても同じ順で動けるようにしておくとベストです。

作り置きで平日を回す

主菜をベースに味変で5日分を設計し、作り置きや自作のミールキットを作成すると料理の時短を図ることができます。

例えば鶏むね肉を照り焼き、南蛮、バンバンジーへと展開すれば、栄養と満足度を保ちながら仕込み時間を削減できます。

米やパン、具材の冷凍ストックは“非常口”として常備し、買い物リストは家族で共有できるアプリにまとめて買い忘れや買いすぎがない仕組みをつくっておくと効率的です。

また、ネットスーパーやコープなどもうまく活用することで、買い物に行く手間と買いすぎを防ぎ、時間と家計を守ることができます。

\9/19まで/

コープデリ紹介キャンペーン中

お買い物に使える500ポイント+つゆの素がもらえて

さらに、以下のボタンからWEBで加入すると

3000円分のお買い物クーポンもGETできます。

\ 合計3500円分お得に使える/

家電・外注のミックス

ドラム式洗濯乾燥機、食洗機、ロボット掃除機は時短の三種の神器です。

家事の中で苦手なものや、1日の中で何度も繰り返し行うこと、毎日必要なことに関しては、家電や人の手を借りることを視野に入れてみましょう。月2回の家事代行を“床と水回りだけ”に絞ると費用対効果が上がります。

洗濯はネット分けのルールを決め、乾燥NGのアイテム用に専用ボックスを用意しておくと、取り出しから片付けまでを一連の動作で終えられます。

週末にまとめてできることはまとめ、毎日のタスクは15〜30分程度に収まるようにしていくと、無理なく仕事と家事を両立できます。

仕事側の準備(上司面談の論点&文例)

上司面談で確認すること(チェックリスト)

面談では、以下の内容は必ず確認すると良いでしょう。

- 復職後の部署や担当案件

- 復帰日と慣らし保育期間中の働き方(短時間勤務・在宅・時差勤務の可否)

- 定時退勤の必要性と残業の扱い

- 在宅勤務やテレワークの可否

- 突発欠勤時の連絡先・期限・引き継ぎ資料の渡し方

- 時短でも成果が見えるKPIや目標設定の見直し

などを整理して合意します。

面談打診のメール文例

復職に関する面談は、オンライン、来社どちらの場合もありますので、上司に確認して設定しましょう。

件名:復帰に関する面談のお願い(◯◯部 △△)

○○部 部長 △△様

いつもお世話になっております。△△です。

◯月◯日(◯)の復帰に向け、勤務形態や慣らし保育期間の働き方についてご相談したく、20〜30分ほどお時間をいただけますでしょうか。

候補:◯/◯(◯)10:00〜 / 15:00〜、◯/◯(◯)13:00〜

以上、よろしくお願いいたします。

△△

緊急時のバックアップ(“困った日”を想定)

祖父母やパートナーの在宅日をカレンダーで共有し、病児・病後児保育の当日予約ルールやキャンセル規定を把握しておきます。

連絡は「かかりつけ→保育園→職場」の順に進めると混乱が少なく、メモをスマホの固定メモに入れておくと即時に参照できます。

#7119(救急安心センター等)の夜間電話相談など、急変時に頼れる窓口の番号は事前に連絡先へ登録しておきましょう。

緊急時は慌ててしまい、冷静に判断できないこともあるので、連絡先などをメモにまとめ、わかりやすいところに掲示しておくのも良いでしょう。

連絡テンプレの作成

いざという時に使える短文は定型化しておくと便利です。

「発熱のため本日休みます。案件Aは○○さんに依頼済み、Bは16時までに共有します。」

「早退します。提出物は〇〇フォルダに格納。緊急は電話でお願いします。」

「【子どもの名前】が体調不良で保育園から連絡がありました。今仕事ですぐに動けず、お迎えをお願いできますか?」

このようなよく使いそうな文章は、そのまま送れる形でスマホの辞書に登録しておくと便利です。

2025年〜の子育て支援制度ピックアップ

育児・介護休業法(2025年4月・10月 施行段階あり)

2025年改正では、3歳未満の子を養育する労働者が育児期にテレワークを選択できるよう事業主に努力義務が課され、就業規則や制度の整備が前提となります。

短時間勤務が職務上難しい場合は、始業時刻の変更やテレワーク等の代替措置を選べるようになり、企業の育休取得状況の公表範囲拡大など“見える化”も進みます。

育休中に会社の対応状況などが変更になっている場合もありますので必ず確認し、必要な手続きを前もって進めて、スムーズに復帰できるようにしていきましょう。

想定外の出来事や、体力的な問題、子どもの体調不良による呼び出しなど思うような復職ができない場合もあります。会社やパートナーと相談しながら、徐々に産前のペースを取り戻す気持ちで動いていきましょう。

児童手当

児童手当は2ヶ月ごとの支給となり、子どもの年齢に応じて支給額も変更になっています。

2024年10月から対象や加算が拡充され、2025年3月31日までの申請で2024年10月分に遡及できる場合がありますので、対象となる方は、自治体で確認してください。

こども誰でも通園制度

「こども誰でも通園制度」という就労要件を問わず月一定時間まで柔軟に利用できる新たな制度が、2025年度に制度化、2026年度から全国実施予定で進められています。

この制度は、子どもによって充実した成長環境の提供する目的、保護者の休養やリフレッシュを目的に作られた制度です。定員や実施している施設に限りがあるため、興味がある方は自治体の情報をチェックしてみてください。

育児・子育て制度に関する情報をまとめているので、こちらも合わせてチェックしてみてくださいね。

まとめ

スムーズな職場復帰は準備で決まります。「家庭内での準備」と「職場の合意」のどちらも重要な要素ですので、復帰前に少しずつ準備を進めていきましょう。

直前に詰め込むより、8週間前から逆算して少しずつ整えるほうが安心感も成果も高まります。

復帰直後は“うまくいかない日”ばかりかもしれませんが、この準備が活きてくるタイミングは必ずきます。今日できる準備から一緒に整えて、スムーズな復帰を目指していきましょう。